御由緒

古くから「お多賀さん」の名で親しまれる滋賀県第一の大社です。日本最古の書物「古事記」によると、この二柱の大神は神代の昔に、初めて夫婦の道を始められ、日本の国土、続いて天照大神をはじめとする八百万の神々をお産みになられました。

生命の親神様であることから、古く「延命長寿・縁結び・厄除け」の神様として信仰を集め、鎌倉時代から江戸時代にかけては、武家や民衆にも進行が広まり、多賀大社の分祀社は全国239社を数えます。

春のしだれ桜、秋の奥書院の紅葉なども見事で、近辺には彦根城や湖東三山、琵琶湖などの名所にも恵まれ、年間約170万人の参拝者を迎えています。

多賀大社HP~由緒~より

御祭神

- 伊邪那岐大神(いざなぎのおおかみ)

- 伊邪那美大神(いざなみのおおかみ)

所在地

滋賀県犬上郡多賀町多賀604

境内

|

| 社号標と鳥居 |

|

| 拝殿 |

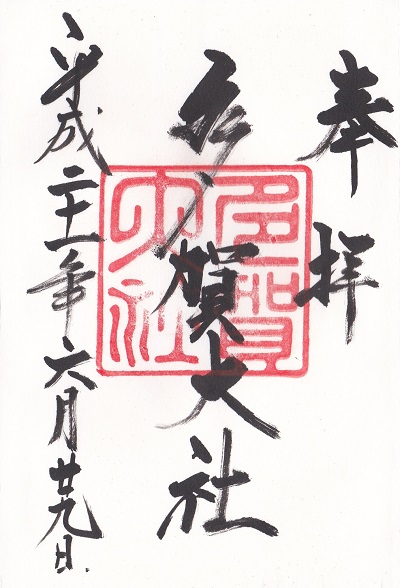

御朱印

| |

| 授与所で頂きました。 |

お伊勢参らばお多賀へ参れ お伊勢お多賀の子でござる

他にも、「お伊勢七度熊野へ三度 お多賀さまへは月参り」との俗謡があります。

単純に考えれば、伊勢神宮の御祭神の天照大神は、多賀大社の御祭神の伊邪那岐と伊邪那美の子である、ととらえることが出来ます。正確には、黄泉の国から逃げ帰った伊邪那岐が禊をしたときに生まれたわけで、伊邪那岐の子ではあるが2柱の子ではありませんが。

実際に伊勢神宮とつながりがあるわけではなく、蟻の熊野詣といわれるほど賑わった伊勢・熊野方面へ参詣する人たちを呼び込もうと、キャンペーンを実施し成功をしただけではないかと思っています。成功の裏には、近江が交通の要所だったこと、神仏習合が進み多賀大明神が広く信仰されていたことがあるのではないでしょうか。

多賀大社と伊弉諾神宮

「伊邪那岐大神は淡海の多賀に坐すなり」と古事記に記されています。多賀大社と同様、伊弉諾神宮も御祭神は伊弉諾大神で兵庫県淡路市多賀に鎮座しています。私は伊弉諾神宮側のことを記していると考えていますが、そうすると、多賀大社はいつどのようにできたのでしょうか。本家と元祖の争いのようなくだらない理由ではなく、多賀大社がこの地に鎮座した確固たる理由があるはずですが。

関連記事:【御朱印】御朱印一覧

コメント