御由緒

社伝によると仲哀天皇、神功皇后が道後温泉にご来浴の際の行在所跡に建てられた神社で、湯月八幡とも呼ばれていました。

伊佐爾波という社名の起源は諸説ありますが、古事記に「建内宿禰大臣沙庭(さには)に居て、神の命を請ひまつりき。是に大后、歸神して…」、日本書記に「建内宿禰に命せて琴撫かしめ、中臣烏賊津使主を喚して審神者(さには)と為す。」とあり、これに「神聖な」「清浄な」の意を表す「い(斎)」が付いたもので、神功皇后の御事績に係わる名称とみるのが妥当と考えられます。

当神社は、河野氏が湯築城の守護神として、今の地に移し、その後、加藤嘉明が、松山城の固めとして八社八幡を定めたとき、一番社として武運長久の祈願所となりました。

現在の社殿は、松平松山藩第三代藩主の松平定長公が、将軍から命じられた流鏑馬の必中祈願のお礼として建替えたものです。

伊佐爾波神社参拝のしおりより

御祭神

- 仲哀天皇

- 神功皇后

- 応神天皇

- 三柱姫大神(みはしらのひめおおかみ)

所在地

愛媛県松山市桜谷町173

境内

|

| 社号標 |

|

| 拝殿 |

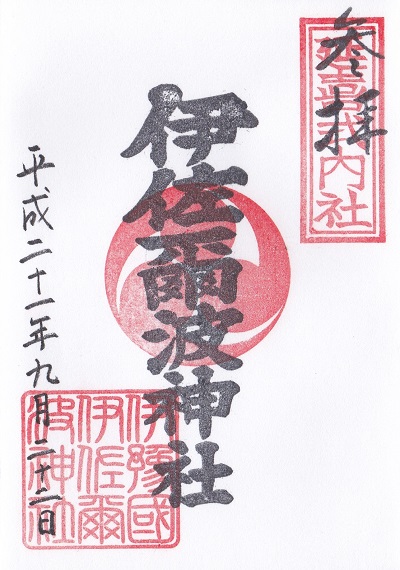

御朱印

| |

| 授与所で頂きました。 |

関連記事:【御朱印】御朱印一覧

コメント