御由緒

当社はいまから1300年以上前に創建されました。

くわしくは7世紀の中期、658年という年に創建されました。創建当時は大彦命・少彦名命の二柱で敢國神社が創建されました。

創建以前のお話になりますが、当社の主神である大彦命は、350年頃第8代孝元天皇の長子として大和国に生まれた方だとありますが、大和朝廷創建期の武人として、その子建沼河別命(たけぬまかわわけのみこと)と共に北陸東海を征討する役目を負われ、四道将軍の一人として、第10代崇神天皇の命を承け日本の東国の攻略を果たされた方です。この大彦命が大和朝廷に帰服(第7代孝霊天皇時)して以来、伊賀の国を本貫の地として駐屯され、事実上の伊賀の領主であり、子孫は伊賀の国中に広がっていきました。伊賀の国の阿拝(あえ)郡を中心に住居したため阿拝氏を名乗るようになり、後に敢・阿閉・阿部・安倍(あべ)と呼ばれるようになりました。あべ氏の総祖神でもあると共に伊賀人の祖神でもあります。

古代伊賀地方には外来民族である秦(はた)族が多数住んでおり、彼等が信仰する神が当社の配神である少彦名命でありました。当時は現在の南宮山頂上付近にお祀りしていましたが、創建時に南宮山より現在地に遷してお祀りして現在に至っています。私達伊賀人はこの二神の混血の民族でもあります。

創建後、南宮山の少彦名命の社殿が山の下に遷された跡地は、新しい神社創建に当っては混血の一族の有力者の人達の頭を悩ましたことであろうと思われます。結局美濃国の南宮社の社神である金山媛命を、旧少彦名命のお社の跡地に勧請致しました。

この頃「南宮山」という名がついたのではないかと推測されます。

その南宮山の金山媛命が、敢國神社の本殿に合祀されたのは、創建時より319年後の977年のことです。

ある日突然金山媛の社殿が激しい音をたててゆれ、止むと同時に社前の御神木の幹に、虫食いの痕が文字となって現れ「與安倍久爾神同殿」という八文字でした。神官の報告を受けた当時の伊香守高則は、早速主家の藤原兼家に報告、直ちに神慮に従って金山媛命の遷座合祀が行われました。

こうして当社は三神をもって敢國神社・敢國津大神(あえくにつおおかみ)となって現在に至っております。

少彦名命を主神とする秦族は、外来民族で色々技術文化を伝えてくれています。例えば伊賀の組み紐・伊賀焼・酒造などがあります。

また芸能にも見られ、鎌倉時代に盛んになった田楽の祖・観阿弥は伊賀の出身者であります。田楽が武士階級の娯楽に発達し、また同じ頃に獅子神楽(三重県無形文化財指定)もこの時期に出来たものであろうと言われています。現在伊賀地方各町で執り行われている獅子神楽の原型とも言われ、伊勢神楽にも多大な影響を及ぼしたとも言われています。

現在当社は伊賀国の一の宮として家内安全・交通安全・商売繁盛・厄除芸能祈願の御参拝者で伊賀地方の方のみではなく、愛知・岐阜・北陸・関東地方より多数御参拝いただいております。

敢國神社略史より

御祭神

主祭神

- 大彦命(おおひこのみこと)

配神

- 少彦名命(すくなひこなのみこと)

- 金山比咩命(かなやまひめのみこと)

所在地

三重県伊賀市一之宮877

境内

|

| 社号標 |

|

| 鳥居 |

|

| 拝殿 |

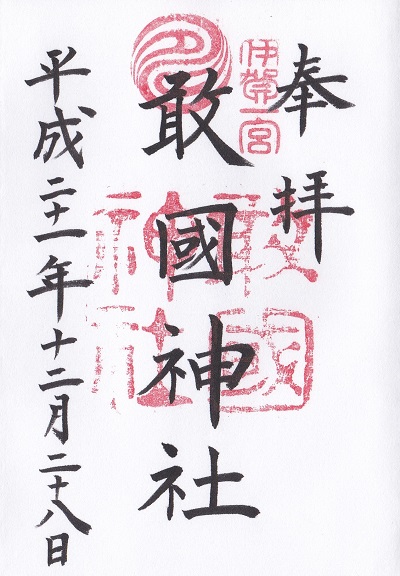

御朱印

| |

| 授与所で頂きました。 |

関連記事:【御朱印】全国一宮御朱印巡り、【御朱印】御朱印一覧

コメント