御由緒

当神社は延暦十三年(七九四)平安京遷都にあたり桓武天皇の勅願により、崇堂天皇(早良親王)の神霊を現在の社地に祀り、京都の守護神とせられたのがその始めであります。その後仁明天皇、清和天皇両朝に至り井上大皇后、他戸親王、藤原大夫人、橘大夫、文大夫の神霊が合祀され、貞観五年(八六三)五月神泉苑に六所の神座を設け悪疫退散の御霊会を勅修せられた事は史上明らかであり、のち更に火雷神と吉備大臣を併祭されるに至り、俗に八所御霊、又は八所御霊大明神と称え奉り、国家守護、禁裏産土神(きんりうぶすながみ)、都民擁護の神社として長久に鎮座せられるのであります。貞観御霊会は御霊祭の起源であり、以来その伝統は一千百余年連綿として継承され、現在祭礼当日渡御される御神輿は後陽成天皇、後水尾天皇、御牛車は後陽成上皇より寄進せられ、氏子町中より供奉される指鉾も歴朝の寄進多くいずれも往時を偲ぶ由緒深き貴重なる文化財であります。

又、往古境内は御霊の森と云い現在の約二倍あり、文正二年(一四六七)室町幕府管領畠山政長がこの森にたてこもり(東陣)、西軍山名方と一戦交えたのが応仁の乱の幕開けとなったことは史上有名であります。

御霊靈神社(上御霊神社)由緒より

御霊とは

御霊を辞書で調べるとこう載っています。

「霊魂」の尊敬語。〔死んだ人の〕たましい。また、たたりをする、たましい。怨霊。

つまり御霊とは、無実の罪で殺されたり島流しとなったりして、非常に恨みを持って亡くなった方々の怨霊だということです。当時の人々は、都で起こった疫病や災害は怨霊の祟りだと信じており、彼らを鎮めるために祀り上げました。御神徳が朝廷御加護、権力側が自分たちの都合で殺しておいて祟らないでくださいとは何とも身勝手な考え方ですが、当時はそれが当たり前の社会情勢だったのでしょう。

御霊神社以外にも、同じ理由で祀られている怨霊は多くいると思われます。よく知られた日本の神々も、権力者から敵視され殺された被害者なのかもしれません。

御祭神

- 崇道天皇(すどうてんのう)

- 井上大皇后(いのえのおおひきさき)

- 他戸親王(おさべしんのう)

- 藤原大夫人(ふじわらのたいふじん)

- 橘大夫(たちばなのたいぶ )

- 文大夫(ぶんのたいぶ)

- 火雷神(からいしん)

- 吉備大臣(きびのおとと)

所在地

京都府京都市上京区上御霊竪町494

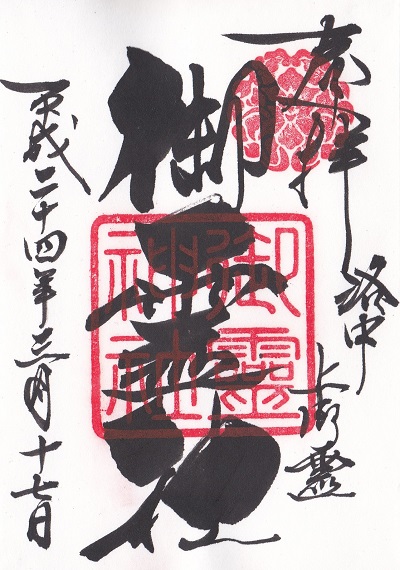

御朱印

|

| 授与所で頂きました。 |

関連記事:【御朱印】御朱印一覧

コメント