手長神社はどんな神社か

長野県諏訪市に鎮座する手長神社は、創建時期は不明ですが鎌倉時代の文章に”下桑原鎮守”とあり、これが手長神社であろうと考えられ、歴史のある古い神社です。遅くとも中世には、諏訪大社上社の末社として茅野外記太夫家の配下にありました。天正19年(1591年)に諏訪湖に高島城が築城されると、その鬼門に当たることから城内外の鎮護神として代々の高島藩主より崇敬されました。

お祀りしている御祭神は次の通りです。

- 手摩乳命

スサノオの妻神のクシナダヒメの父神で、同市の手長神社御祭神の脚摩乳命とは夫婦の関係です。

手長神社の見どころ

社号標と三の鳥居。参道を降りた諏訪郵便局横に一の鳥居があります。

神楽殿。大正初期に造られ、昭和9年に移築奉納された諏訪郡内唯一の能舞台です。

拝殿。市有形文化財。天明8年(1788年)に初代立川和四郎富棟により造営。桁行一間、梁間一間、入母屋造。

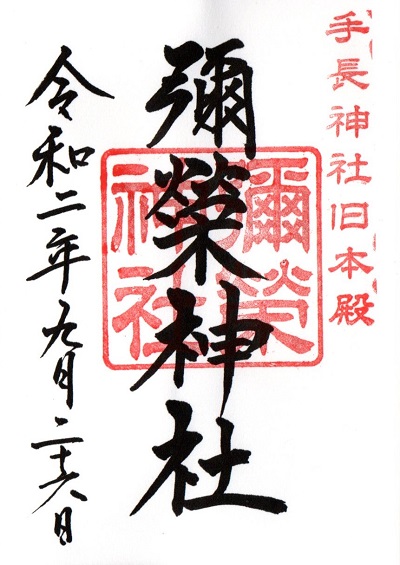

境内社の弥栄神社。手長神社の旧本殿です。氏子地域の諸社を合祀しています。宝永6年(1709年)に伊藤庄左衛門により造営。一間社流造。他にも摂社末社がたくさん鎮座しています。

延命杉。樹齢五百年。

手長神社へのアクセス

長野県諏訪市大字上諏訪茶臼山9556

【公共交通機関】

- JR中央本線「上諏訪駅」から徒歩5分

【車】

- 中央自動車道「諏訪IC」より15分

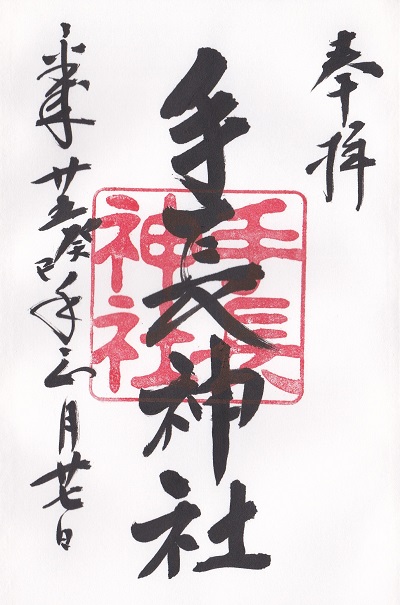

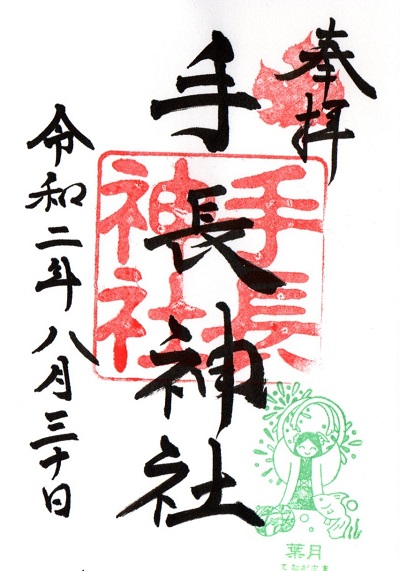

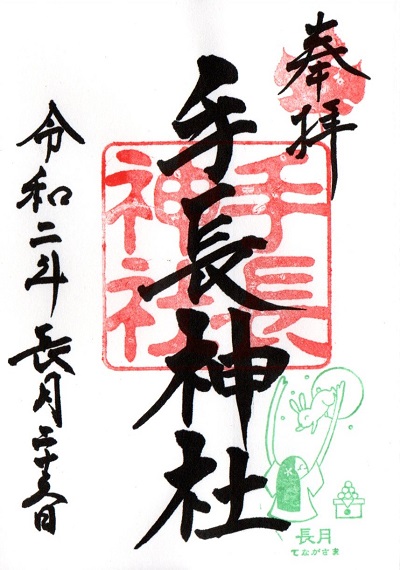

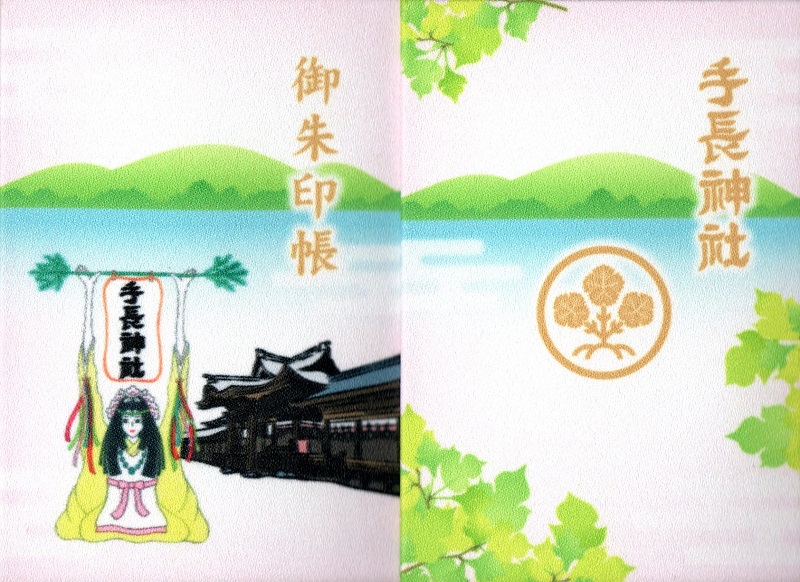

手長神社の御朱印・御朱印帳

|  |

| 社務所で頂けます こちらは前任の方から頂いたもの | 月替わり御朱印、葉月・8月 |

|  |

| 長月・9月 | 弥栄神社(境内社) |

|  |

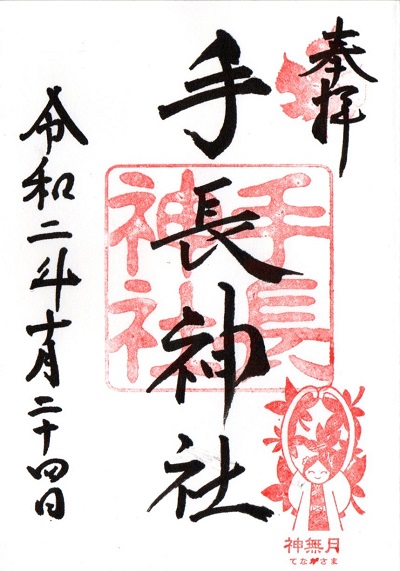

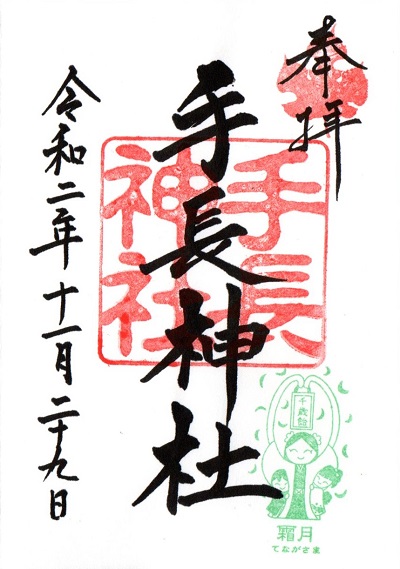

| 神無月・10月 | 霜月・11月 |

|  |

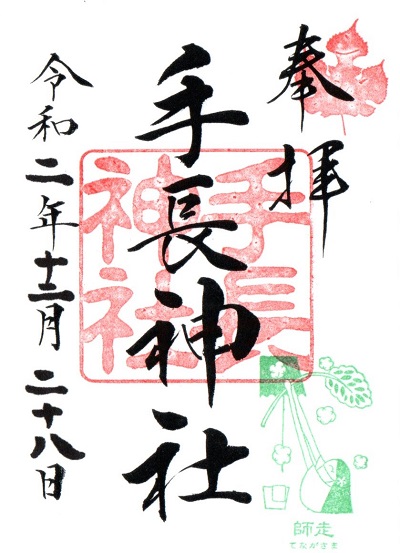

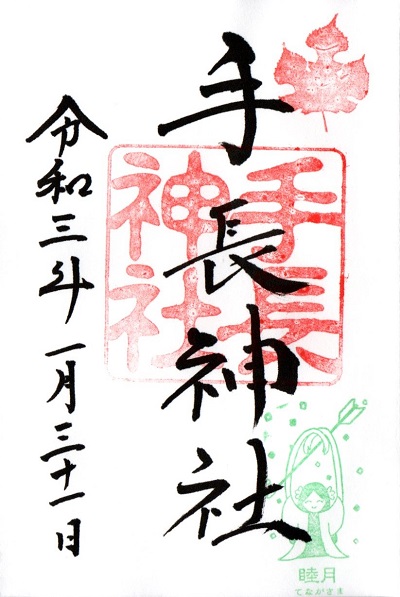

| 師走・12月 | 睦月・1月 |

| |

| 令和三年・迎春 | |

| |

| 令和三年・病魔退散 | |

|  |

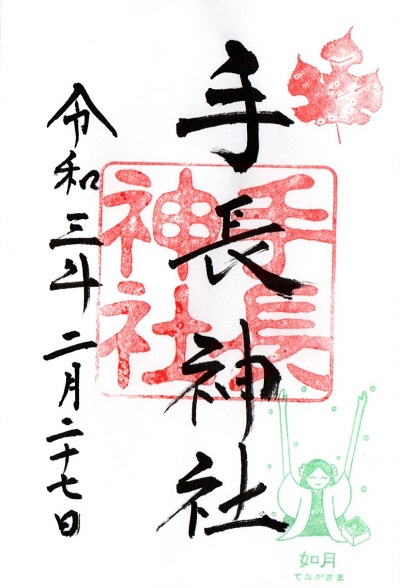

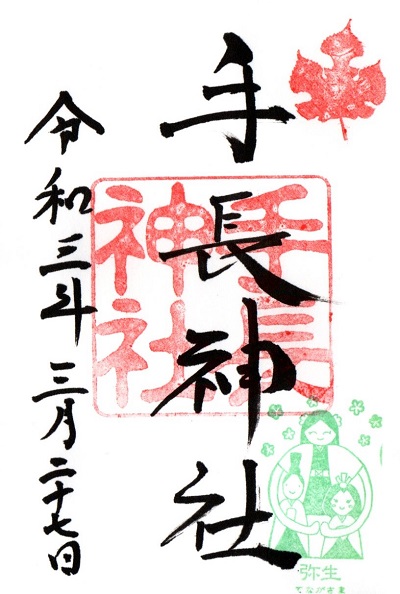

| 如月・2月 | 弥生・3月 |

| |

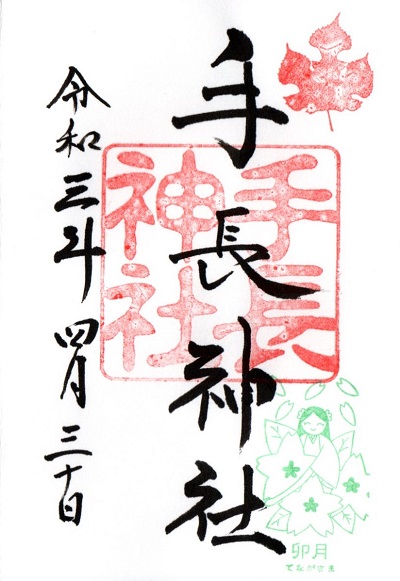

| 卯月・4月 | |

| |

| 令和四年御柱祭 | |

|

| 社務所で頂けます |

関連記事:【御朱印】御朱印一覧、【御朱印帳】御朱印帳一覧

コメント