御由緒

人里離れて椎、椨などの原生林に覆われた神域には、平成13年秋に造営された木造神明造りの本殿、拝殿と平成4年に新築された籠堂があり、神前に佇めば、何がしか森厳さを感じさせます。

当社は、古来より加布良古太明神、志摩太明神と呼ばれ、地元安楽島や近在では「かぶらこさん」の愛称で親しまれてきました。

志摩国の一ノ宮、式内伊佐波神社の格式ある由緒は、延喜5年(905年)醍醐天皇の勅命により、藤原時平、忠平らが編纂した「延喜式・神名帳」に

志摩国三座大二座小一座 伊射波神社 二座並大 同嶋坐 神乎多乃御子神社 小一座

と登録されているからです。つまり安楽島の古名である粟嶋には、伊射波神社があって二柱の神が祀られ、格式はともに大社。小社として神乎多乃御子神社があるということです。

大二座のうちの一座、伊佐波登美尊を祀った本宮は、安楽島町字二地の贄にありました。昭和47年から61年にかけて鳥羽市教育委員会が発掘調査をし、その全貌が「鳥羽贄遺跡発掘調査報告」に報告されています。

遺跡は、縄文中期から平安中期に至るまでの時代の連続した複々合遺跡で、おびただしい数の製塩、祭祀用土器、儀礼用銅鏃(矢じり)、神水を得るため欅の巨木を刳り抜いて造った豪勢な井戸、神殿と思われる建物跡が発掘され、皇族、貴族が往来した痕跡が見つかっています。こうしたことから、古代伊射波神社は国家にも崇敬された偉大な「贄持つ神」であったことの証と云えましょう。

伊佐波神社参拝のしおりより

御祭神

- 伊佐波登美尊(いさわとみのみこと)

- 玉柱屋姫命(たまはしらやひめのみこと)

- 稚日女尊(わかひめのみこと)

- 狭依姫命(さよりひめのみこと)

所在地

三重県鳥羽市安楽島町

境内

|

| 社号標と鳥居 この場所で合ってるの?というような所に入口があります。すぐ横は海です。 |

|

| 拝殿 山道を登っていくと、拝殿と本殿が見えてきます。 |

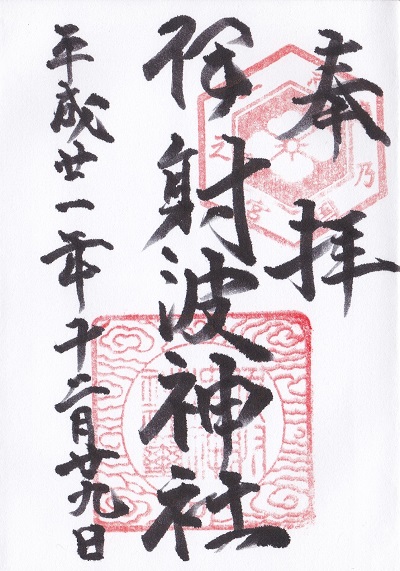

御朱印

| |

| 神社は無人ですが、拝殿に宮司宅の連絡先が 記されていましたので、そちらへ連絡して 宮司宅で頂きました。 |

関連記事:【御朱印】全国一宮御朱印巡り、【御朱印】御朱印一覧

コメント